A comienzos de 2019 se hizo viral en prensa en español e inglés un ensayo de climatología publicada por la londinense University College que afirmaba que la colonización europea había provocado la muerte de 56 millones de indígenas en América, el 90% de la población precolombina de 60 millones de habitantes.

Resultó que los de la University College se habían limitado a reunir varias decenas de estimaciones de la población precolombina, preferentemente hechas por autores estadounidenses durante el siglo XX salpimentadas por alguna hecha por un alemán o por un venezolano, y hacer la media de todas ellas. Así obtuvieron lo de los 60 millones de indígenas en 1492. Para calcular el declive de esta población durante el siglo XVI habían seguido el mismo método, la media de lo que indicaban estas estimas previamente seleccionadas.

Entonces, yo no sabía nada sobre estas estimaciones, pero varias cosas me llamaron la atención. La primera que casi todas parecieran seleccionadas por el simple hecho de que indicaban un 90% de declive poblacional. La segunda cosa que me pregunté fue que qué método habían seguido para hacer dichas estimaciones considerando que no existen censos precolombinos de ninguna parte de América y que los pocos censos que se hicieron en el siglo XVI se circunscribieron a zonas de Perú y México que no representan ni la centésima parte de la superficie total de América. La tercera fue la abundancia de estimaciones hechas por estadounidenses.

Además de lo expuesto, el trabajo de la University College era una colección de despropósitos que daban cuenta del escaso conocimiento de los medios de vida y ecología de las variadísimas poblaciones indoamericanas (llegan a afirmar que se cultivaba arroz en la Amazonía), así como una sucesión de cálculos tan bien hilados que harían sospechar de que estaban hechos de atrás hacia delante (desde los resultados que se desean obtener hasta los datos que hay que seleccionar para obtenerlos) a cualquier ingeniero (casualmente, soy ingeniera y nunca he visto que las cuentas cuadren tan bien en trabajos honestos).

El hecho de que muchas de las estimaciones citadas fueran hechas por autores estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX también me dio mucho que pensar. Estamos hablando de una potencia que siempre ha sido muy consciente de la necesidad de controlar mediante el llamado poder blando la posible oposición a sus intereses de sus vecinos del sur, hispanoparlantes y con una historia ligada a España. Cuenta José de Vasconcelos en su libro “Breve Historia de México”, que Joel Roberts Poinsett quien llegó al país como enviado especial del gobierno estadounidense en 1822, dejó escrito en una carta que su objetivo permanente era estimular el indigenismo como forma de debilitar a los mexicanos y que no estorbaran a los objetivos estadounidenses. Estos objetivos eran la expansión hacia al sur a costa de territorios mexicanos, hecho que se materializó en 1848. (Referencia: “El Indigenismo de los Hijos de Poinsett”, pág 12, Revista Esquiú, 1988).

Como digo, Estados Unidos tiene un enorme aprecio por las herramientas que le permiten influir -en beneficio propio- en las decisiones de sus vecinos del sur. Y una narrativa en la que se acusa a la expansión española en América durante el siglo XVI (y también a la portuguesa… pero seamos francos, los portugueses no se preocuparon mucho por documentar los problemas de los nativos, y los españoles sí) de una caída poblacional de un 90% es una herramienta poderosísima. De hecho es un arma doblemente afilada, porque si se acepta que la población se redujo al 10% de la original antes de la llegada del resto de las poblaciones europeas que se asentaron en América, y recordemos que las 13 colonias británicas iniciaron su historia en el siglo XVII, se puede mantener que los británicos se encontraron una América despoblada por culpa de los ibéricos.

Después de leer el ensayo de los británicos de la University College me quedó claro que me encontraba ante una versión actualizada y mejorada de la Leyenda Negra de toda la vida. Que el dichoso “genocidio” que tanto repiten los indigenistas está cimentado con estas estimaciones. Y que ese “genocidio”, esa contracción de la población indígena en un 90% era y es la clave de bóveda del actual edificio negrolegendario. Si se derriba esa piedra, los muros se vienen abajo.

Me entró la curiosidad por entender un poco más sobre estas estimaciones. Y creánme, hay muy poco escrito sobre cómo se hicieron. Existen, eso sí, numerosos artículos que las alaban, y debo decir que muchos de ellos están escritos por españoles y publicados por la muy española Revista de Indias. Pero resulta difícil encontrar referencias sobre cómo las hicieron sin invertir un dineral en comprar los varios libros en los que se han publicado.

Números sacados de la manga

Mi momento eureka vino cuando encontré un ensayo escrito por David P. Henige, quien fue profesor de historia en la universidad de Oklahoma, y que en su día se interesó por este mundo de las estimaciones e incluso llegó a hacer alguna por su cuenta. El nombre del libro en el que habla de este tipo de estimaciones lo dice todo: “Números Sacados de la Manga” (Numbers from Nothing).

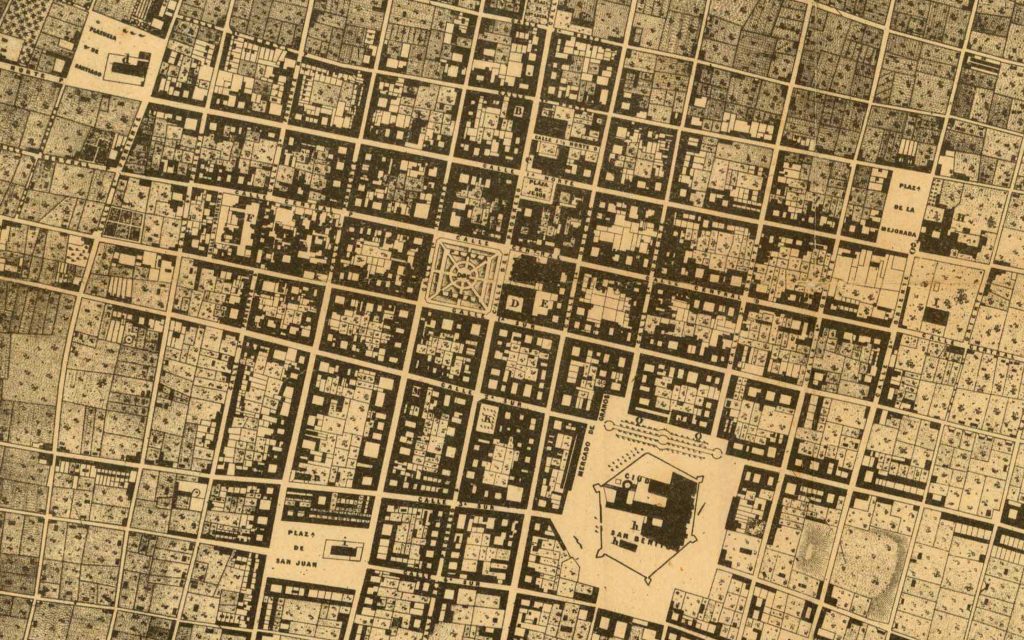

En realidad yo no tengo el libro y tan solo he podido acceder a lo que publica Google Books, pero ha sido tremendamente revelador. En el capítulo 3, habla de cómo se logró la estimación más influyente de todas, la realizada por S. F. Cook y W. W Borah, de la californiana universidad de Berkeley, para México Central en los años 1970. Aclaro, México Central es una partición delimitada por estos autores que abarca alrededor de medio millón de kilómetros cuadrados y agrupa a grandes rasgos lo que hoy en día se conoce como Mesoamérica exceptuando la península de Yucatán.

| Autor o autores | Fecha publicación | Fechas a las que se ciñen las estimaciones | Población inicio y población final | % caída población | Localidad | Cuándo se alcanza la población estimada |

| Woodrow Wilson Borah y

Sherburne Friend Cook |

Colab. 20 años, entre 160 y 1974 | 1519-1625 | 25 millones-700.000

(horquilla 18-30 millones) |

97% | México Central | 1944 |

| Woodrow Wilson Borah y

Sherburne Friend Cook |

1971 | 1492-1571 | 8 millones-125 | 100% | ||

| Henry Farmer Dobyns | 1966 | 1492-1600 | 37 millones – 1.4 millones | 96% | Toda América | 156 millones en 1900 |

Según Borah y Cook en 1519 había 25 millones de almas en este territorio, que se vieron reducidas a unas 700.000 personas en 1625. Una terrible contracción de población de un 97%.

Para entender la imposibilidad de esta cifra en esa zona, y en una época en la que la población carecía de arado, ganado, etc, hay que señalar que estas dimensiones poblacionales solo se alcanzaron en 1944.

¿Cómo lo calcularon? Apenas disponían de dos censos españoles (de 1548 y 1563, son censos hechos para recaudar impuestos, censos de tributarios), testimonios de mortalidades debido a epidemias y poca cosa más. El sistema, mordazmente expuesto por Henige (el autor del libro Numbers from Nowhere) se limita a realizar esta operación:

x(t0) = (a+b+c+d+f+… )*1/M(t1)

Donde a serían las personas consignadas en algún documento, y a partir de ahí se le sumaría lo que los autores quisieran en concepto de hombres solteros, mujeres, hombres mayores, niños menores de edad, esclavos, etc;, argumentando -sin razón aparente- que los censos solo consignaban a los hombres sanos, casados y con hijos.

Así obtendrían una cantidad. A partir de esa cantidad, deducirían la población en un tiempo anterior a una plaga de viruela (se centraron en la viruela) a la que le atribuían una mortalidad del 90% porque sí, a pesar de que la viruela tiene una tasa de mortalidad del 30% en todos los humanos (nadie nace con inmunidad innata a la viruela).

Para hallar la población de alguna zona no consignada en estos censos, se limitaron a extender los cálculos para las sí consignadas.

Sobre la falta de honestidad de sus datos da fe el hecho de que asignaron al año de 1563 una población marcadamente inferior a la calculada en el año 1548, a pesar de que para ambas fechas dispusieron de los datos de censos españoles que indicaban que en 1563 había más habitantes que en 1548.

Como pueden ver, esta estimación es una especie de torre de naipes con pisos de conjeturas asentadas sobre pisos de suposiciones basadas en pisos de ideas felices, en las que los datos objetivos son escasísimos.

Cabe preguntarse si estas estimaciones se hicieron con el propósito directo de ensombrecer la historia española en América, dado que Borah, el más combativo de los dos autores, había trabajado para la OSS (Oficina de Servicios Estratégicos, la antecesora de la CÍA estadounidense) durante los años de la 2ª Guerra Mundial, donde se especializó en analizar información de Iberoamérica.

Sin embargo, como he dicho, fue especialmente influyente porque los intelectuales estadounidenses primero, y después numerosos estudiosos de la América hispanoparlante y españoles vieron como posible que la población de la zona disminuyera en casi un 100% y también, como afirmaron estimaciones posteriores hechas con este mismo sistema o incluso con conjeturas más peregrinas, una disminución de un 90% ó más de la población total indoamericana durante el siglo XVI.

En los diversos artículos que hablan de las estiaciones, se suelen dividir entre “alcistas” y “bajistas”, atendiendo al volumen de población prehispánica que arrojen. A mi modo de ver, no es una buena clasificación. Para entenderlas es mucho más interesante fijarse en la tasa de disminución de población que indican, y de ese modo denomino “catastrofistas” a las que dan cifras superiores al 70% (no he elegido este número al azar, sino porque las estimaciones de caída de población de la Europa azotada por la peste negra y las invasiones desde Asia del siglo XIV oscilan entre el 30 y 60%).

En una ocasión unos autores hicieron un cálculo de la población prerromana de la Península Ibérica siguiendo estos métodos, y obtuvieron un resultado de unos 78 millones de personas. Sirva esto para dar idea de que las estimaciones no son más que conjeturas. (Referencia, David P. Henige, “Numbers From Nowhere”).

Estimas catastrofistas son las hechas por Denevan, Dobyns, Noble David Cook para Perú, y un largo etcetra. Éxitos de ventas como <<1491, Una Nueva Historia de América>> las han difundido a un público voraz de revisiones históricas alarmantes. En este libro se sostiene, sin ninguna prueba material que lo avale, que la peste porcina pudo crear una hecatombe entre la población indígena de la Florida en el siglo XVI, y por supuesto esto sería culpa de los españoles, ya que los cerdos llegaron de la mano de la expedición de Hernando de Soto (1539 -1543). ¿Se acusa, acaso, a ninguna otra civilización de la historia de provocar tal debacle sin aportar pruebas?

¿Por qué, entonces, aceptaron los intelectuales unas estimaciones catastrofistas que no eran más que especulaciones?

Creo que confluyeron muchos factores, desde la credibilidad acrítica que los intelectuales hispanoparlantes le dan a lo salido de las academias estadounidenses, hasta la falta de entendimiento de las cifras que sostenían y sus implicaciones. Pasando por las expectativas de esos mismos intelectuales, vinculados a disciplinas tales como historia, geografía o arqueología e influidos por corrientes indigenistas y en contra del periodo español que ya estaban de moda en la mitad del siglo anterior.

Se trata de un caso más de autoengaño, como en el cuento de Andersen “El Nuevo Traje del Emperador” más conocido como “El Rey Va Desnudo”. Las estimaciones no son más que conjeturas, y además muy poco creíbles si se analizan matemáticamente (repito que no se disponen de datos de población en el siglo XVI, fiables o no, para más del 90% del continente americano. Y ninguno sobre la población precolombina).

Los académicos han estado discutiendo sobre ellas desde hace más de sesenta años, haciendo que algo que carece de solidez científica se convierta en un relato. Los indigenistas, obviamente, han adoptado gustosamente este relato. A todo ello hay que añadir que los historiadores e intelectuales españoles no se han interesado por conocer cómo se acuñó este relato, en el mejor de los casos. En el peor de ellos, lo han difundido gozosamente como hizo Nicolás Sánchez Albornoz en varios artículos en la denominada Revista de Indias.

¿Qué se puede hacer para combatir un relato que ha permeado a la ciudadanía, sostenido por indigenistas y políticos de la nueva izquierda?

Estoy de acuerdo con la opinión del autor del libro “Numbers From Nowhere”, la cantidad de habitantes de la América de 1492 no se va a conocer gracias a ninguna estimación. Es imposible porque no disponemos de datos.

He podido leer en más de un artículo en internet que se habla alegremente de millones de habitantes para ciertos restos de “ciudades” amazónicas de la Edad Media, sin entender bien cómo podrían satisfacer sus necesidades ecológicas. Por tanto, no tengo ninguna esperanza de que los arqueólogos hagan un cálculo más preciso y menos sesgado políticamente que los estimadores.

Sería maravilloso que los historiadores de la Real Academia de Historia se interesaran por saber cómo se hicieron estas estimaciones… pero tampoco tengo muchas esperanzas en ello. Confío algo más en que los nuevos historiadores y divulgadores que quieren combatir la leyenda negra comprendan lo que expongo aquí y dejen de repetir el mito de que murió el 90% de la gente por culpa de las enfermedades, porque eso no es más que realimentar este relato tan falso como destructivo.

Pero sí hay esperanza, al margen de los historiadores y los intelectuales de disciplinas de humanidades. Se están desarrollando técnicas para calcular el tamaño de una población en una determinada fecha, a partir de muestras genéticas de sus descendientes.

Por ejemplo este estudio https://www.nature.com/articles/s41586-020-03053-2 que indica que “la población conjunta de Puerto Rico y La Española era de un mínimo de 500-1500 individuos y un máximo de 1530-8150 individuos, durante por lo menos diez generaciones anteriores a los individuos estudiados.”

Todos los muestreos genéticos realizados hasta la fecha hablan de poblaciones mucho más reducidas de las que dan las estimas catastrofistas.

En mi opinión lo que debería hacerse son congresos multidisciplinares en los que se intercambiasen datos de esos estudios genéticos, además de explicar otros datos que este relato oculta, tales como que los censos hechos en Perú y en México arrojan crecimientos de población en el siglo XVI, así como otros que hablan de que la esperanza de vida de las mujeres en la zona Nahua creció notablemente tras la llegada de los españoles.

En resumen, abordar el asunto con ilusión (hay, creánme, mucho material para hacerlo), pero abordarlo ya. Es deprimente que el mundo académico español haya aceptado acríticamente esta batería de mentiras sin pruebas durante más de sesenta años.

No comprendo qué clase de complejo de culpa les impidió preguntarse por qué si, según la narrativa de esas estimaciones, los ibéricos fueron capaces de difundir enfermedades contagiosas a lo largo y ancho de todo el continente … entonces ¿por qué no lo hicieron los ingleses después?, ¿por qué no hay estimaciones que se interesen por cómo las enfermedades difundidas por los ingleses en el siglo XVII diezmaron a todo el continente?

Es decir, ¿cómo fueron tan cortos de vista los intelectuales españoles que acogieron estas estimaciones que no se dieron cuenta de que se trataba de una eficacísima narrativa negrolegendaria?

Véase también

Referencias

- “El Indigenismo de los Hijos de Poinsett”, pág 12, Revista Esquiú, 1988.

- “Numbers From Nowhere”, David P. Henige.

Enlaces externos

Desde 2021 me he interesado por cómo se generó la narrativa del «genocidio americano», en un principio investigando un trabajo de climatología que merece figurar en los anales de la ciencia mal hecha. Gracias al mismo descubrí las estimaciones de población de la Universidad de Berkeley y otras, y me interesé en la historia detrás de las mismas, y su poder como narrativa negrolegendaria.