En el Español moderno usamos pocas Mayúsculas. Muy pocas, si lo comparamos con nuestros antepasados del Siglo de Oro.

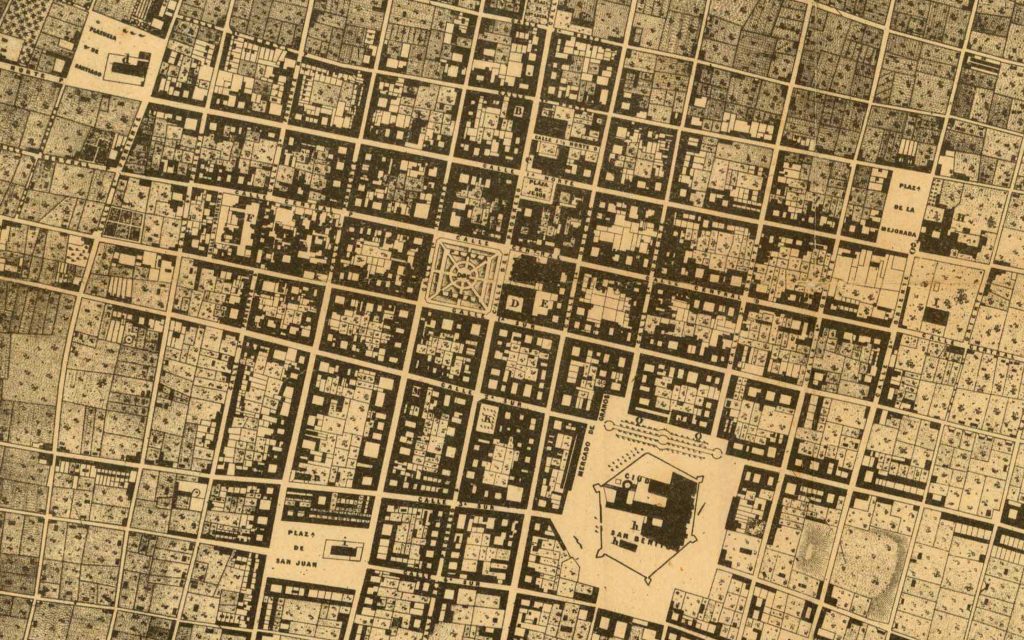

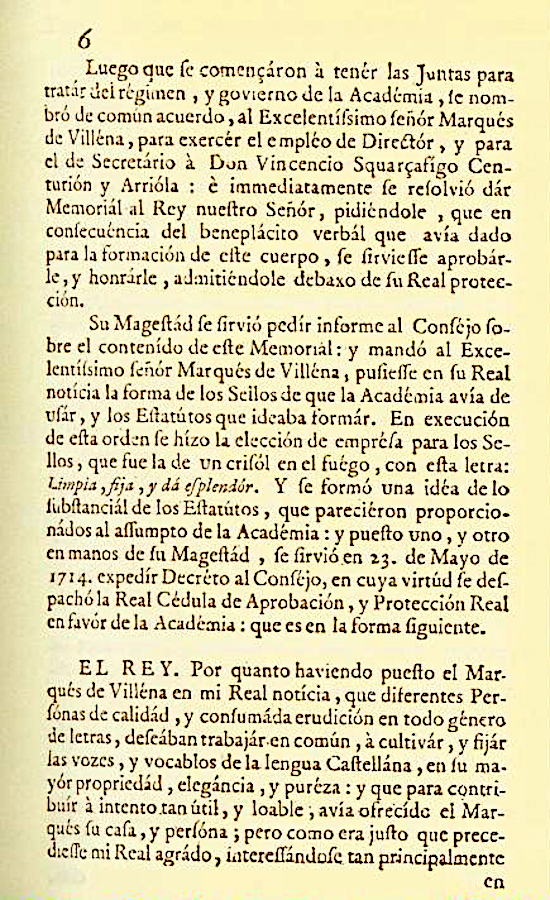

La Real Academia Española fijó, desde el siglo XVIII, una norma ortográfica simplificada, y para muchos escritores, empobrecida, inspirada en la ortografía francesa, considerada entonces un referente cultural y tipográfico por los llamados afrancesados, que ejercían una gran influencia en una Academia creada a imagen y semejanza de su homónima francesa.

Esta influencia no fue casual: durante la Ilustración, la dinastía borbónica de origen francés gobernaba el país desde Felipe V, y la Academia Francesa se convirtió en modelo para adoptar principios similares de uniformidad y una supuesta «racionalidad», lo que incluyó restricciones en el uso de Mayúsculas para alinear el idioma español con un estilo más sobrio, aunque despojándolo de gran parte de su riqueza visual.

Aquel afrancesamiento tipográfico llevó a eliminar muchas Mayúsculas que antes cumplían una función estética y cultural, más allá de la mera gramática. En el español antiguo, las Mayúsculas no eran un capricho: servían para dar énfasis, respeto y claridad. Esta práctica se remontaba a tradiciones medievales y renacentistas, donde la tipografía reflejaba jerarquías sociales y conceptuales, similar a cómo en el alemán moderno se capitalizan todos los sustantivos para resaltar su importancia nominal.

Este cambio se podría ilustrar con el siguiente ejemplo:

Antes (siglo XVII):

“El Rey mandó que todos los Pueblos de la Provincia entregasen trigo a la Corona.”

Ahora:

“El rey mandó que todos los pueblos de la provincia entregasen trigo a la corona.”

El contraste salta a la vista: el texto antiguo da solemnidad y jerarquía visual a conceptos importantes —Rey, Pueblos, Casa, Honra—, mientras que la versión moderna los diluye en la uniformidad.

Para contextualizar, en obras como el Quijote de Cervantes o los textos de Quevedo, las Mayúsculas abundaban en ediciones originales, destacando ideas abstractas como Honor o Patria, lo que enriquecía la lectura visual y enfatizaba valores culturales del Barroco español.

El uso amplio de Mayúsculas tenía además respaldo doctrinal. En su monumental Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Sebastián de Covarrubias escribía:

“La Letra es figura que se hace para declarar la Voz, y así la A es la primera Vocal, con que comienza el Abecedario. Las Mayúsculas sirven para principio de Capítulo, o cuando se nombra alguna Ciencia, como la Gramática, la Retórica o la Filosofía.”

La distinción entre palabras comunes y conceptos elevados era, pues, una cuestión de respeto y de tradición tipográfica, no de capricho. Covarrubias, como lexicógrafo pionero, no solo definía palabras sino que reflexionaba sobre la forma gráfica del idioma, influido por la tradición humanista que valoraba la estética en la escritura, y su obra se considera el primer diccionario monolingüe del español, marcando un hito en la historia lingüística.

Varios autores del Siglo de Oro y del XVIII temprano fueron especialmente notorios por su uso abundante, libre o expresivo de las Mayúsculas, entre ellos se encuentran los mas sobresalientes de la Literatura Española de todos los tiempos, como por ejemplo:

- Miguel de Cervantes (1547–1616)

Notablemente en Don Quijote de la Mancha, usa Mayúsculas para conceptos abstractos (Libertad, Fortuna, Justicia), y destaca objetos o sustantivos comunes por énfasis narrativo (Espada, Rostro, Gigantes).

En sus obras Cervantes no sigue un patrón fijo: refleja la tipografía viva del siglo XVII. - Francisco de Quevedo (1580–1645)

En obras como El Buscón, en poemas, y sátiras, Quevedo hace Mayúsculas retóricas para ironizar o engrandecer. También realza virtudes y vicios como la Honra o la Avaricia, y en su prosa costumbrista aparecen siempre oficios y cargos capitalizados. - Lope de Vega (1562–1635)

Principalmente en las ediciones antiguas de sus comedias (ya que en las modernas han sido amputadas, obviamente sin permiso del autor) podemos encontrar una abundancia de Mayúsculas como: Padre, Casa, Dama, Cielo, Fortuna, etc. En ese sentido se alineaba con el Teatro Español de la época, que usaba Mayúsculas para marcar entradas, personajes y conceptos “dignos”. - Calderón de la Barca (1600–1681)

En las ediciones originales de sus obras, como La vida es Sueño, además de en sus Autos Sacramentales, vemos terminos como Amor, Poder, Vida, Sueño y Muerte aparecen con Mayúsculas, lo cual encaja perfectamente con su teatro moral y filosófico, que favorece la capitalización simbólica. - Fray Luis de León (1527–1591)

Escritor de prosa religiosa, poesía, traducciones, etc., capitaliza siempre los conceptos espirituales como Gracia, Espíritu, Sabiduría, Ley. En su prosa teológica también es frecuente el uso de Mayúsculas: Alma, Razón, Entendimiento.

Hay numerosísimos casos más. De hecho la inmensa mayoría de la literatura de importancia producida antes de las reformas académicas del siglo XVIII seguían esa costumbre tipográfica, que confería a las obras énfasis retórico y prestigio visual. Dicha regla, no escrita, era en la práctica un rasgo definitorio de la literatura española.

Y uno no puedo evitar preguntarse ¿qué pensarían todos ellos de la mutilación posterior del lenguaje que hicieron cuatro académicos «ilustrados», bajo el influjo de la estética francesa?

Con la fundación de la Real Academia Española en 1713 comenzaron las reformas que buscaban uniformar la escritura. Pero numerosos eruditos y escritores defendieron con pasión la dignidad de las Mayúsculas, y criticaron la excesiva influencia francesa sobre la lengua española. Esta «batalla» formaba parte de un debate más amplio sobre la identidad nacional frente al cosmopolitismo ilustrado, donde los afrancesados promovían reformas para «modernizar» el español, mientras que los tradicionalistas veían en ello una pérdida de esencia cultural.

Francisco Gregorio de Salas (1786) escribió con ironía:

“Quitar a las voces su Mayúscula es despojarlas del decoro con que siempre se escribieron.”

(Poesías jocosas y serias, 1786).

Salas, un poeta y eclesiástico extremeño conocido por su ingenio satírico, utilizaba esta crítica en el contexto de sus obras que combinaban lo jocoso con lo serio, reflejando el malestar de una generación ante las imposiciones académicas.

Juan Pablo Forner (1785), polemista temible, decía:

“La Academia pretende uniformar donde la costumbre ha dado reglas más antiguas; y así quiere quitar Mayúsculas que los Autores jamás dejaron de usar.” (Exequias de la lengua castellana, 1785).

Forner, en su sátira menipea Exequias de la lengua castellana, imaginaba el funeral del idioma español, víctima de influencias extranjeras, y usaba esta obra para atacar no solo las mayúsculas sino el afrancesamiento general, convirtiéndola en un referente de la crítica literaria del siglo XVIII.

Y Salustiano de Olózaga (c. 1830) defendía la claridad que otorgaban las Mayúsculas al estilo español:

“No alcanzo razón para desterrar ciertas Mayúsculas que daban claridad y realce al estilo español”.

Olózaga, un político liberal y académico de la RAE, participaba en debates sobre la lengua en el contexto del romanticismo español, donde se reivindicaba la tradición frente a las normas estrictas, y su defensa se alineaba con su trayectoria como defensor de la identidad hispana. Estos testimonios nos muestran que la discusión no era menor: se trataba de la identidad gráfica del idioma. En este periodo, la RAE publicó obras como el Prontuario de ortografía en 1844, que consolidaron las reglas restrictivas, influenciadas por el racionalismo francés.

Hoy la norma académica es clara y restrictiva: solo deben escribirse con mayúscula los nombres propios, los comienzos de frase y los títulos oficiales en ciertos casos. Sin embargo, muchos hispanohablantes sienten que esa uniformidad ha borrado parte de la expresividad y de la historia del idioma. Según la Ortografía de la lengua española de la RAE (2010), se permite mayúscula en nombres históricos como «Edad Media» o «Siglo de Oro» cuando designan periodos específicos, pero no en usos genéricos, manteniendo así un legado de simplificación «racional» a todas luces ilógico y obsoleto.

El español, que nació barroco, lleno de matices y juegos visuales, fue domesticado por un ideal ilustrado de “claridad racional”. Esto es algo que no sucedió en países como Alemania o Inglaterra, que no vieron nada «racional» en una norma ortográfica tan absurda.

La Real Academia Española debería plantearse reparar el error cometido para poder permitirnos, como antaño, escribir con Mayúscula conceptos como el Respeto, la Verdad o la Libertad.

Porque, como escribió Cervantes:

“La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los Cielos…”

(Don Quijote de la Mancha, Segunda Parte, capítulo 58).

Las Mayúsculas no son un mero capricho ortográfico: son parte de la memoria visual de nuestra lengua. Recuperarlos, aunque sea en ciertos contextos culturales o literarios, sería un gesto de respeto hacia la historia del español y hacia los escritores que lo engrandecieron antes de que la tipografía francesa lo “civilizara”.

En la literatura contemporánea, autores como Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez han jugado ocasionalmente con mayúsculas para enfatizar conceptos, recordando esta herencia, y en contextos digitales o poéticos, se observa un resurgimiento creativo de esta práctica.

En Hispanopedia hemos decidido ignorar esa regla sin sentido, ya que carece de ningún fundamento que nadie haya sido capaz de explicar «racionalmente». Esta regla impuesta por los abanderados de una cultura ajena, solo ha contribuido a despojar a las palabras del verdadero significado que le quisieron dar sus autores, y a confundir términos que adquieren diferentes significados cuando son escritos con mayúscula o sin ellas.

En un mundo donde las lenguas evolucionan con la tecnología, como en emojis o tipografías digitales, revivir esta tradición podría enriquecer la expresión hispana sin contradecir las normas básicas. Quizás haya llegado la hora de recuperar nuestra identidad cultural, y escribir, de nuevo, con Dignidad y con Mayúscula. Como literalmente recopiló el Comendador Griego Hernán Núñez de Toledo en su obra Refranes o Proverbios en Romance de 1555: «Nunca es tarde si la Dicha es Buena».

Véase también

Referencias

- Exequias de la lengua castellana» de Juan Pablo Forner, «sátira menipea» en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Enlaces externos

- Plataforma de acceso al patrimonio digital en la Biblioteca Nacional de España

Hispanopedia es una enciclopedia digital colaborativa en español, basada en un modelo de Wiki, que busca construir un conocimiento más justo y completo sobre el mundo hispano.